Disfrutar a Pink Floyd sin el cercano scratch (rasgado) del acetato representa casi lo mismo que escucharlo con él. La razón es muy sencilla, la música de esta agrupación, y de cualquiera de sus integrantes actuales o de antaño, supera la conquista auditiva porque su sonido es capaz de entrar en el cuerpo sin transitar por la vía directa entre los oídos y el cerebro.

El arte de los músicos que han figurado en cualquiera de las tapas o contraportadas de Pink Floyd puede ingresar por el estómago, cuando las vibraciones del bajo ejecutado por Roger Waters asume su faceta más intensa o cuando los acordes de la guitarra de David Gilmour protagonizan la faena. También logra acceder a los confines humanos por los ojos si se trata de propuestas conceptuales, como la mayoría de los ejercicios experimentales de la banda británica, en los que las imágenes y el juego de luces son casi tan contundentes como el contenido sonoro. Otra posibilidad de aproximación es a través del espíritu, ese órgano intangible que para algunos está en todas partes y para otros en ninguna, pero que tomado de la mano con esta corte de maestros del rock puede encontrar su máximo nivel de evolución.

Pink Floyd, como colectivo o como denominación personal con nombres y apellidos, no es progresivo porque a algún crítico intrépido le dio por catalogarlo de esa manera, encasillando un estilo que ni antes ni ahora ha tenido límites y, así, facilitarle la vida a quienes son felices ubicándolo todo dentro de cuadrículas. Pink Floyd es una banda progresiva, simplemente, porque va adelante.

La agrupación, que comenzó actividades artísticas en 1964, lidera todo un movimiento que a partir de la psicodelia se esmeró en abrir otros canales de comunicación, mientras los demás se empeñaban en saturar un solo registro siguiendo alternativas exitosas. Con Syd Barrett intentó ser diferente. Con David Gilmour y Roger Waters lo logró en definitiva al pisar terrenos casi inexplorados como el rock sinfónico y el arte progresivo.

Poco se hablaba de “obras” en el rock y mucho menos se les ponía el apellido de conceptuales. Los integrantes de Pink Floyd comenzaron a abrir la senda al componer álbumes completos, sin cortes, en los que un tema estaba ligado con el siguiente, algo impensable en este tiempo dominado por sencillos (singles) de no más de cuatro minutos de duración con la única finalidad de ser radiados y conjugar el verbo “estar” dentro de los listados de popularidad.

Al romper esa barrera del tiempo, la banda elaboró registros tan impactantes (audio, visual y espiritualmente, como siempre ha sido su costumbre antes y ahora) como Atom Heart Mother, Meddle, The Wall, The Division Bell, Wish You Were Here y, por supuesto, la recordada The Dark Side of the Moon.

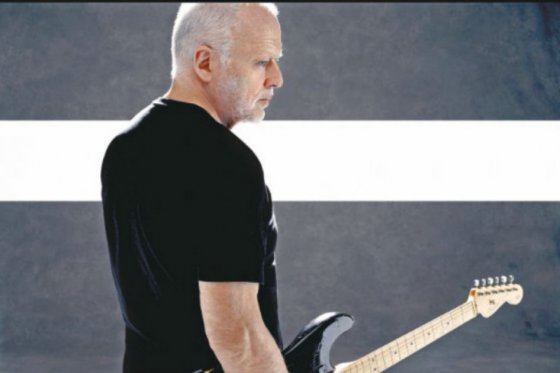

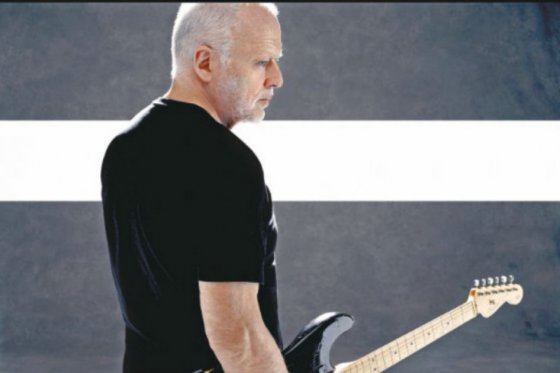

Las noticias sobre Pink Floyd se activan cuando alguno de sus músicos retoman la actividad discográfica y le hacen un guiño a la historia publicando, una vez más, un álbum conceptual. Hace poco fue David Gilmour quien asumió el riesgo de ubicarse en la vitrina sonora con la presentación de Rattle that Lock, su cuarto registro como solista y el comisionado para hacer olvidar el pasado On an Island (2006).

Phil Manzanera, de Roxy Music, y el mismo Gilmour fueron los productores de los diez temas que integran esta producción grabada en espacios como el Abbey Road, el Astorias y su estudio personal. De ahí que su espíritu sea intimista, una característica otorgada también por la presencia en las letras de Polly Samson, la compañera sentimental del artista.

Rock conceptual, sonidos progresivos al mejor estilo de Pink Floyd, jazz y hasta arreglos de cuerdas hacen parte de este álbum que demuestra que David Gilmour es capaz de rebasar cualquier límite.